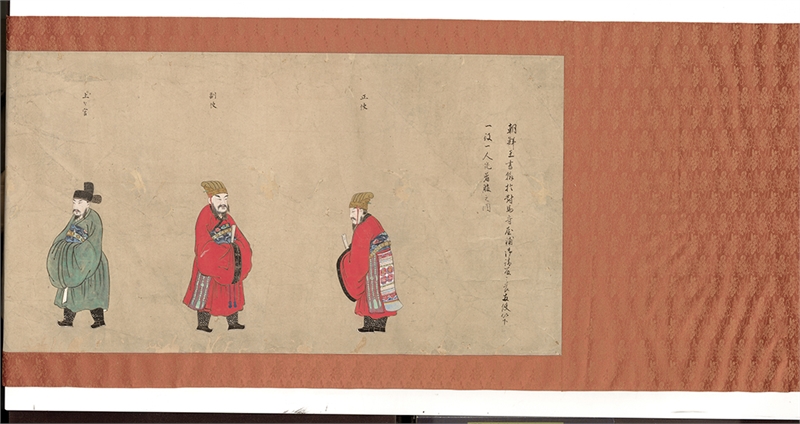

최초 공개 / 신미통신사정장복식도권(1811, 국사편찬위원회)

조선시대 통신사 유물의 역대 최대 규모인 128점을 한자리에 모은 특별전 《마음의 사귐, 여운이 물결처럼》이 오는 4월 25일부터 6월 29일까지 서울역사박물관에서 열린다.

한·일 국교 정상화 60주년을 기념해 마련된 이번 전시는, 유네스코 세계기록유산을 비롯해 일본 지정문화재, 한국 지정문화유산 등으로 구성되어 양국 간 문화 교류의 역사적 의미를 다시금 되새긴다.

단순한 문화교류 유산 소개를 넘어, 사람과 사람 사이의 진심 어린 교류, 문학과 예술로 오간 감정의 흔적, 민중의 시선으로 본 외교와 교류의 의미를 전한다. ‘국가에서 개인으로, 외교에서 문화 교류로, 과거에서 현재로’ 이어지는 통신사의 유산을 통해, 오늘날에도 유효한 신뢰의 가치를 되새기게 한다.

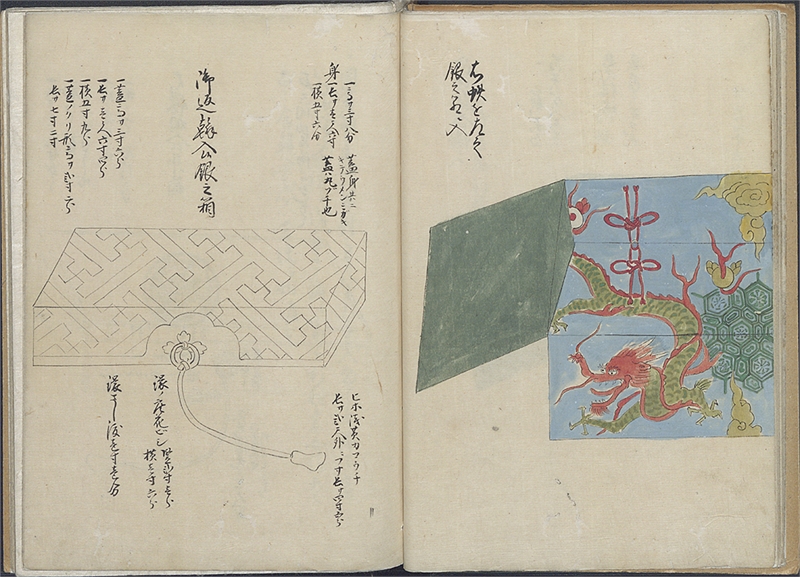

최초 공개 / 향보신사기록(1719, 국사편찬위원회)

서울역사박물관이 선보이는 이번 전시는 박물관 개관 이래 가장 큰 규모의 전시다. 국내외 18개 기관이 소장한 총 111건, 128점의 유물이 전시되며, 이 중에는 유네스코 세계기록유산 24건, 일본 지정문화재 8건, 한국 지정문화유산 4건 등 보물급 유물 32건(중복 지정 제외)이 포함된다. 특히, 재일동포 고(故) 신기수(1931~2002)사학자가 평생 수집한 오사카역사박물관의 ‘신기수 컬렉션’과 양질의 통신사 자료를 보유한 국사편찬위원회와 에도도쿄박물관이 특별 협력 기관으로 참여해 의미를 더한다.

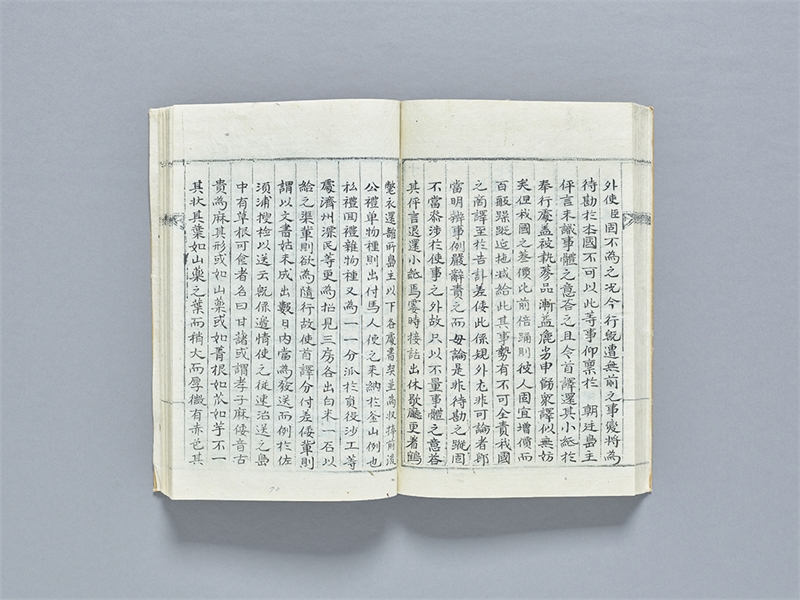

최초 공개 / 조제곡해사일기(조엄, 1764, 유네스코 세계기록유산, 국립중앙도서관)

최초 공개 / ‘조션국’ 한글명 철화백자병(18-19세기, 료소쿠인)

이번 전시에서는 그동안 전문가들 사이에서만 알려졌던 유물들이 처음으로 일반에 공개된다. 대표적인 유물로는 통신정사 조엄이 출발을 앞두고 왕에게 남긴 비장한 각오의 글(서울역사박물관), 역관이자 천재 시인으로 불렸던 이언진이 항해 중 바다 위에서 직접 써 내려간 <송목관시독(松穆館詩牘)>(서울역사박물관) 등이 있다. 이들을 포함한 총 20여 점의 유물이 이번 전시를 통해 처음으로 선보일 예정이다.

전시는 유물 보존을 위해 1회차(4.25.~5.25.)와 2회차(5.27.~6.29.)로 나누어 유물을 교체 전시하며, 전시 내용은 총 3부로 구성된다.

전시 포스터

제1부 전시 내용은 ‘국가 외교 사절단, 통신사’는 통신사를 단순한 문화사절이 아닌, 평화를 이끈 외교 시스템으로 재조명한다. 임진왜란 이후 다시 외교의 문을 열기까지 조선이 고민한 과정과 ‘통신사’ 명칭의 의미, 신뢰를 기반으로 한 국서 교환과 대등한 외교의 상징성을 살핀다.

제2부 전시 내용은 ‘평화가 흐르는 길’은 서울에서 에도까지 1만 리에 이르는 대장정을 따라간다. 수개월에 걸친 대규모 행렬과 이에 대한 일본 사회의 반응, 통신사를 구경하는 민중의 시선, 국서 전달 의식의 엄숙함, 그리고 ‘K-팝의 원조’라 불릴 만큼 현지에서 큰 인기를 끌었던 마상재 공연(말 위에서 부리는 재주)등 다양한 시선을 통해 통신사의 여정과 그 만남의 풍경을 생생히 조명한다.

제3부 전시 내용은 ‘바다를 건너 흐르는 문화’는 외교의 여운이 개인 간 깊은 교류와 민중의 문화로 확장되는 흐름을 보여준다. 시문과 필담, 서화, 도자기, 마쓰리(祭り), 공예 디자인 등 통신사가 남긴 문화적 영향은 오늘날에도 여전히 그 흔적을 찾아볼 수 있다. 특히 1763년 계미사행을 중심으로 교류의 절정기를 집중 조명한다.

또한, 전시기간 동안 다양한 행사도 개최한다. 가정의 달을 맞아 어린이와 가족 단위 관람객을 위한 체험형 콘텐츠도 마련된다. ‘통신사와 함께, 한양에서 에도까지’를 주제로 한 보드게임형 체험 전시, 유물 퀴즈 존, 학급단체 교육 등 다양한 프로그램이 어린이 관람객의 흥미를 돋운다.

한편, 최병구 서울역사박물관 관장은 “이번 전시는 박물관 개관 이래 최대 규모이자, 통신사 관련 전시 중 가장 많은 유물이 소개되는 자리로, 문화교류 유산의 역사적 의미와 가치를 폭넓게 조명하고자 했다”며, “오랜 세월에 걸쳐 쌓아온 신뢰와 교류의 흔적 속에서 ‘마음의 사귐’이 담긴 역사적 장면들을 관람객들이 차분히 되새겨보는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.

(관련자료 서울역사박물관)